活動日誌

第9回TURNミーティングレポート

2019.11.28

アートプロジェクト「TURN」の可能性をさまざまなゲストと語り合うトークイベント、「TURNミーティング」。

機能や制度によって区分けされてしまう場所を解きほぐし、年齢も立場も異なる人たちが集まる空間を「設計」することは、どのように可能なのか—。そんな問いを掲げた「第9回目TURNミーティング」を、2019年11月17日、東京藝術大学で開催しました。

「場が創りだす人の関係性」と題された今回のゲストは、福祉環境設計士の藤岡聡子さんと建築家の安部良さん。現在、長野県軽井沢町でケアの文化拠点「ほっちのロッヂ」の運営に関わる藤岡さんは、これまで全国各地で世代やバックグラウンドの違いを超えた人たちが集れるコミュニティをつくってきました。一方の安部さんも、瀬戸内海の島でお母さんたちが手料理を振る舞う「島キッチン」や、子供が番台に立つ岡山県粟倉村の「あわくら温泉元湯」などの設計を通して、機能に縛られない建築の可能性を実践しながら模索しています。

ひとつの場所を柔らかくひらくお二人の話が展開された、当日の模様をレポートします。

■その人の「好き」が、制度を超えた関係性をつくる

イベントは大きく二部構成。第一部では藤岡さんと安部さんがそれぞれの活動を紹介しました。

福祉環境設計士という肩書きを持ち、福祉現場のプロデュースを行う藤岡さんは、「没頭・熱中・表現の場づくり」と題した発表を行いました。現在の活動の原点は、小学校6年生で経験した父の死だと語る藤岡さん。一方、生来の負けず嫌いや制度嫌いもあり、既存の社会的なカテゴリーを問うような活動を展開してきました。代表を務めるReDoのミッションも、「福祉の再構築」です。

藤岡さんは、「なぜ老人ホームには老人しかいないのだろう?」という問いをずっと抱えていると言います。その出発点は、友人の誘いで2010年に大阪の東大阪市で設立に携わった老人ホームでの経験でした。「要支援」や「要介護」などの条件を満たした高齢者ばかりのその空間に、藤岡さんは強い違和感を感じます。「その人たちは、ここでどんな生きがいを持てるのだろう」と。「たとえば、家庭の仕事が好きだったのに、脳の障害で入所した女性。その人はもしかしたら美味しい漬物のレシピを知っているかもしれない。彼女の知恵は、高齢者だけの空間では着目されない情報だけど、私はすごく知りたいわけです。とてももったいなと思いました」と当時の心境と考えを語りました。

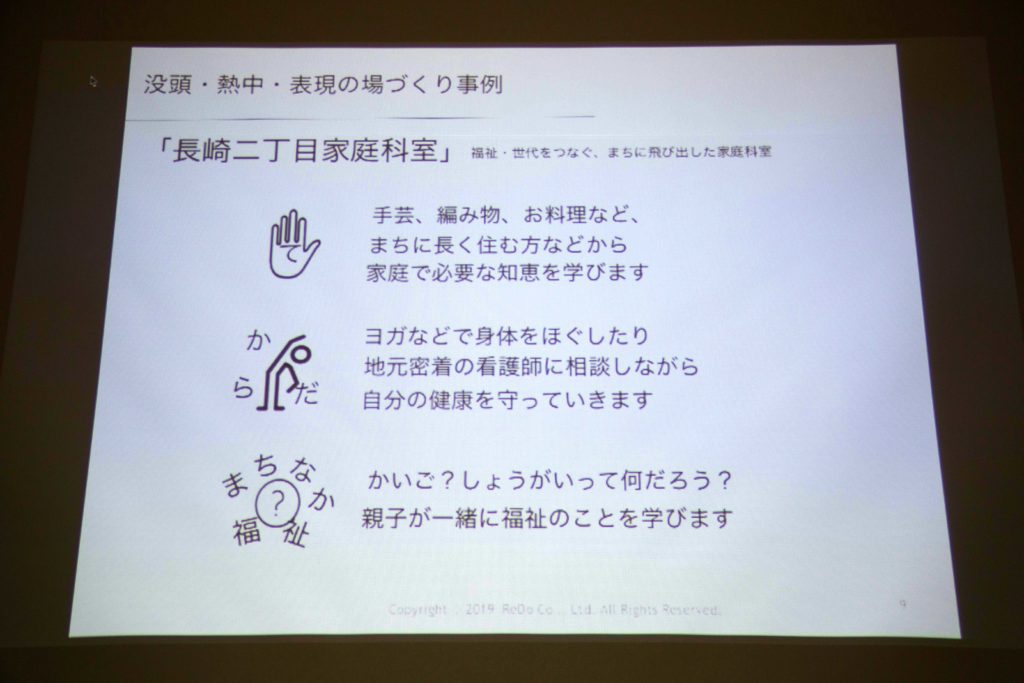

その後、私生活の事情で東京に越した藤岡さんは、椎名町駅周辺で「シーナと一平」というゲストハウスに出会います。運営者から「多様な人が集まる場所にしたい」という一階のカフェの構想を聞いた藤岡さんは、面白い特技や経験を持つ「町に長く住む人」(中年~高齢者)の話を、子育て世代や宿泊者、社会人などの若い世代が聞く「しいなまちの茶話会」を企画。その発展形で生まれたのが、手芸や料理といった家庭の知恵、身体や介護のことを多世代が集まって学ぶ、「長崎二丁目家庭科室」です。

「老人ホームでは、若い世代が会いに来るのは年に数回。すると、知らない世界ゆえに怖いということになってしまう」と藤岡さん。その先入観を超え、病気や障害についてもオープンに話し合う場にしたかったという同イベントには、約11カ月の活動中に延べ1000名以上が参加。自分の知恵が持つ価値の発見は、参加者たちに「表現すること」の意欲も広げたと言います。

藤岡さんはいま、長野県軽井沢町で、2020年春に全面開業が予定されている「ほっちのロッヂ」の運営に携わっています。訪問介護ステーションや診療所などの機能を持つ同施設は、一般には在宅医療拠点と呼ばれる施設ですが、藤岡さんは「病状や状態、年齢じゃなくて、好きなことをする仲間として出会う場所にしたい」との思いから、「ケアの文化拠点」と呼んでいます。

毎月町の人が集まり語る「ほっちのお茶会」や、クラウドファンディングを利用した「ほっちのロッヂャー」という支援者の募集を展開。後者には306名もの支援者が集まり、支援金をもとにほっちのロッヂの思いや活動のプロセスを伝えるリトルプレスも発行しました。さらに興味深いことは、働き手の募集にあたり、”看護師”ではなく「医療福祉のクリエイティブ職」という名前を使ったこと。

藤岡:言葉の使い方が大事だと思っています。呼び方次第で、アウトプットもまるで変わってくるんです。また、福祉の世界ではよく「利用者の笑顔が見たい」と言われますが、私は「真顔」が見たい。そのためには、熱中や没頭の空間が必要です。ほっちのロッヂでは、アートワークの制作なども行いながら、その人の起こしたい表現活動から関係性を広げる活動をしています。

発表後は、TURNプロジェクトデザイナーのライラ・カセムとのやりとりも。ライラは、藤岡さんの活動に見られる、「好きなこと」を起点に関係を広げるあり方に注目。「人は、カテゴライズされたアイデンティティだけでは生きにくいもの。藤岡さんの活動は、人のなかにある新しいアイデンティティを爆発させるような取り組みだなと思った」と語りました。

■具体的な誰かのための、一言では言えない場所

続いて登場した建築家の安部良さんは、「コミュニティが見える場面をつくる」と題した発表を行いました。「日本には制度的に、建築士はあっても建築家はない」と語る安部さんは、「建築とは何か?と考えることが、建築家の仕事だと思う」と話します。

住宅設計を中心に活動していた安部さんは、2011年の東日本大震災を機に活動を大きく転換しました。訪れた避難所で気になったのは、大人を気にしてジッとする子供の姿。「子供は遊んで想像力を膨らませるのが仕事なのに」。そこで安部さんは、独自制作したキットを使って子供たちと未来の街をつくるワークショップ「コドモノカクレガ」を展開します。

安部:すると、子供の場所のつもりが、周りに大人も集まったんです。たしかに避難所というのは一時的に他人が集まった場所。大人にもあまり交流がなかったんです。そこから、コミュニティが見える場をつくることが建築家の仕事ではないか、というイメージが浮かびました。

また、2010年には瀬戸内国際芸術祭に参加し、瀬戸内海の豊島に「島キッチン」という場所をつくりました。産廃問題に揺れた歴史を持つ島の拠点づくりを任された安部さんは、一軒の空き家の柿の木の下が、近隣の人のおしゃべりの空間になっていることに気づきます。「この柿の木を10倍くらいに広げて劇場にしたら、島民と芸術祭参加者の交流の場になるのでは」。

そんなアイデアから生まれた島キッチンは、島の文化を一番よく伝える、地元のお母さんたちによる手料理が味わえる場になりました。地域の素材だけでつくられたその場所は、現在、小さなお祭りや餅つき大会、毎月の誕生日会などがひらかれる地域の拠点となっています。

さらに翌年、豊島にある住民の誇りだった旧乳児院の再活用を依頼された安部さんは、多くの人が島に癒しを求めて集まることを考え、島の福祉の拠点となる場所を提案しました。そのスタートとしてゲストハウス「mamma(まんま)」を設計。同ホテルでは島や建物の歴史を丁寧に伝えるため、チェックインに30分もかかると言いますが、背景の共有が海外からの訪問者からも共感を呼び、銭湯やカフェを利用する島民との交流ポイントにもなっています。

ほかにも、広島のデパートの屋上の使い方を市民と一緒に考えた「福屋八丁堀本店パブリックガーデンSORALA」や、高齢者が広域に点在して暮らす奈良県十津川村に設計した集合住宅「高森のいえ」などを紹介。なかでも興味深かったのは、岡山県西粟倉村のゲストハウス「あわくら温泉 元湯」です。

高齢者の介護に関する施設を頼まれた安部さん。同村が環境エネルギーやバイオマス発電の促進に積極的なことに注目し、薪ストーブやかまど料理など、火を使う生活の楽しさを学べる場所をつくろうと考えます。同時に、子供が受付に立つ「キッズ番台」の仕組みなど、高齢者の施設の運営に子育て世代が関わることで、暮らしの英知が継がれる場所を設計しました。

安部:あわくら温泉元湯では、敷居の高い「温泉旅館」の印象を和らげるため、カフェや日帰り入浴など建物の機能を細かく解体して、利用者の間口を広げる工夫も行いました。行政側が、村の木材の使用や手すりの設置といった条件さえクリアすれば、「あとは任せます」と、理解をしてくれたことも重要でした。この温泉や、高森の家は世界的にも先駆的な事例として、各地の視察や学生インターンの集まる場所になっています。

その後、NPO法人Art’s Embraceの岩中可南子から、多くの人が心地よく集まれる場所の定義を問われた安部さんは、「建築の世界ではビルディング・タイプという用途の定められた建物があるが、いつもそれとは違う、一言で言えないものをつくりたいと思っている」と答えます。「島キッチンも、一般的には観光施設だけど、実はお母さんたちの福祉施設にもなっている。そんな風に、遠くにある2~3個の機能を一緒にすることをいつも考えています」。

■雛形的な場所をどうズラすのか?

第二部では、ゲストのお二人に、TURN監修者の日比野克彦、TURNプロジェクトディレクターの森司を加えたクロストークを行いました。

最初の話題は、多くの世代を混ぜ合わせることについて。森から、制度を上手く利用しつつ、世代を超えた交流をつくってきた思いを聞かれた藤岡さんは、「介護施設には、利用者に対して介護職が何人という最適化された目安がある。でも、誰にとっての最適なのか。主役はケアを受ける人なのに、その目線があまり重視されておらず、歪みがあると思う」と話します。

一方の安部さんは、「日本全国で深刻な高齢化が進み、一番元気で経済力があるのが60代というなかで、若い世代はじつは脇役」と話し、「若い世代に光を当てるには、今後、多世代を混ぜていく方法論が自然と重要になる」と指摘。これを受け、自身の関わる芸術祭でも高齢化問題に直面しているという日比野は、「無い施設だからつくる、ではなく、すでにある場所を活用しながらそこに福祉の機能が滲み出ていく。そういう『和え物』をつくれるといい」と語ります。

特徴的だったのは、ゲストに共通する固有性や特殊性へのこだわりでした。雛形的なものが求められがちな社会において、それをどうズラし、関わる人々の固有性をひらくのか。職員の募集にあたり介護職ではなく「医療福祉のクリエイティブ職」という言葉を使った藤岡さんは、「誤解を恐れず言えば、スタッフも自分のためにやっているという意識が大事だと思う」と話します。

藤岡:ある癌末期の利用者は、とても建築に詳しい人でした。ものづくり好きなスタッフにとってその人は知恵の宝庫ですよね。働き手が自己犠牲の精神ではなく、自分の「好き」から関わることができれば、利用者との関係にも違う広がりが生まれるし、持続的になると思います。

安部さんも十津川村の「高森のいえ」で、企画チームのつくった「カルテ」が重要だったといいます。

安部:行政の人たちにも議論に参加してもらいながら、具体的に「この人が入る」というイメージを共有したうえで設計しました。抽象的な「今後の十年」ではなくて、「この十年で誰がどうなるのか」を考えた。島キッチンも、隣に住むおばあちゃんのためにつくったものです。

日比野:表現がマス(大衆)に向かうと、緩いものになる。多目的を目指した場所が、結局、誰にも使われないことはよくありますよね。そうではなく、具体的な人のためにつくる。そうすると、誤解も生まれるけれど、誤解とはその人自身の受け取り方で、じつは想像力に溢れてもいる。誤解が多く生まれる場所の方が、じつは関係した人に持ち帰ってもらえるものが多いんじゃないか。

ある場所を設計する際の、事前段階でのサポーターとの関係構築の重要性も、ゲストのお二人に共通する考え方でした。安部さんは、デパートの屋上を利用した「八丁堀SORALA」の構想にあたり、街の人に「自分の意見が反映された場所」との認識を持ってもらうため、住民を対象にしたサポーター会議を重視したと語ります。

藤岡さんも、「ほっちのロッヂ」を準備するなかで、軽井沢町のすべての区長や民生委員に会いに行きました。「準備段階でローカルな接点をつくることが大事。避けがちなところにあえて先に行く」と藤岡さん。多様な意見の間で摩擦が起こりがちな現代において、個人的な接点を設けることで取り組みの支援者を担保しようとするお二人の方法論は、とても示唆に富んだものでした。

■特殊解の「特別さ」は他者にも伝わる

今回、異なる分野で活動するプレイヤーの話を聞くなかで、ゲストはそれぞれどんな感想を持ったのでしょうか。イベント終了後の会場で、お二人に聞きました。

藤岡さんは、日比野の「多目的な場所は誰も使わない」という話や、近隣の住民のために島キッチンをつくったという安部さんの姿勢に共感を覚えたと語ります。

藤岡:福祉の世界では「みんなが」や「誰もが」という主語を使うことが多いけれど、匿名化しないで解像度を上げないと、よい場所はできない。私もプロジェクトに土地の名前を付けたり、地域の人の顔が具体的に浮かんでから始めることを大事にしています。よい場所とは、「こういう場所がほしかった」と、一人ひとりの思考のパズルのピースが埋まっていく場所。そうした場所をつくる根本の部分は、福祉も建築もアートも同じだとあらためて感じました。

一方の安部さんも、藤岡さんがスタッフに、肩書きよりも自己表現を求めているというエピソードが印象的だったと話し、こう続けます。

安部:「あなたは何者か」という部分まで掘り下げると、「障害」や「要介護」や「介護職」というカテゴリーを超えたつながりが生まれる。それを福祉の人から聞けて良かった。自分も建築家として、いつも一般解ではなく、特殊解を出そうとしています。特別な誰かのためにつくられた場所でないと、多くの人に特別さは感じてもらえない。逆に、たとえ自分のための場所ではなくても、そこが誰かにとっての特別な場所であれば、その特別さは人にも伝わるのだと思います。

さまざまなゲストを招いて行われるTURNミーティング。次回は、2020年2月2日に「第10回TURNミーティング」を開催します。イベントの模様は、当サイトにてレポートします。お楽しみに!

執筆:杉原環樹(ライター)

写真:鈴木竜一朗