「違い」が生み出す可能性に目を向けるアートプロジェクト「TURN」。幅広いゲストを招いて行うトークイベント「TURNミーティング 」の10回目を、2月2日(日)に東京藝術大学で開催しました。今回のテーマは「知らない境地を『面白がる』」。生活介護事業所「カプカプ」所長で演劇ライターの鈴木励滋さんと、詩人で「こえとことばとこころの部屋 cocoroom」代表の上田假奈代さんをゲストに迎えました。

鈴木さんは、横浜のひかりが丘団地にある「喫茶カプカプ」で、障害者が個性的に働き、地域住民と交われる場づくりに取り組んでいます。一方の上田さんも、ドヤ街である大阪釜ヶ崎にカフェや宿泊機能を持つ「cocoroom」を立ち上げ、日雇い労働者や旅行者らと表現を通じた交流を展開してきました。ともに言葉の担い手であるお二人の活動では、些細な声かけや紋切り型ではない言葉の捉え方が取り組みの大きな鍵となっているようです。

さまざまな人たちの「違い」を遠ざけるのではなく、むしろ積極的に面白がることで新しい価値観を広げているお二人のお話が語られた、当日の模様をレポートします。

*第10回TURNミーティングの詳細はこちらから

■「ザツゼン」が広げる、「わからなさ」を楽しむ空間

イベントは二部構成。前半ではゲストがそれぞれの活動を紹介しました。

鈴木さんが運営する「喫茶カプカプ」は、1998年、横浜市旭区の約50年の歴史を持つ団地内に生まれた喫茶店であり、主に知的障害者の通う通所作業所です。同団地は住民の四人に一人が一人暮らしの高齢者という高齢化に直面していますが、「カプカプ」は常連客のお年寄りに親しまれ、現在では、地域のケア施設も含めて三つのスペースを展開しています。

飲み物や料理を提供したりお菓子づくりをしたりするなど、メンバーの業務はほかの喫茶店と基本的には変わりません。一方、鈴木さんが「カプカプ」の特徴に挙げるのが、「接客」の定義を緩やかに広げている点。全国にはカプカプのような生活介護事業所が約1万か所あり、お店を開いているところも増えてきていますが、「カプカプ」のように接客を「その場に居る」「関わる」「おしゃべりする」など、より広い視点で捉えているところは多くはないようです。

たとえば、店の前で常連さんを見かけると腕を引いて喫茶店までエスコートするメンバーがいたり、「左利きの子供が気になるんですけど」とお客さんに話しかけるメンバーがいたり。こうした行動は従来の福祉では「問題行動」「課題行動」と呼ばれ禁止されがちでしたが、「カプカプ」では接客の一環だと考えています。「じつは常連さんは、そういうメンバーたちのつくり出すカプカプの空気をたのしみにお店に来てくれてもいるんです」と鈴木さん。

また、近隣の人たちから提供されたものを店先で売る「リサイクルバザー」も展開。絵やおしゃべりなど得意な分野で商売やグッズづくりをするメンバーもいます。ただ、そこで「売りたい」のは、あくまで制作者であるメンバー自身。最高齢のメンバーが図案を手がけるバッグには彼女のタグがつけられ、購入者は彼女との「記念撮影」などの交流も込みでバッグを買いにきます。

鈴木:こうした「はたらく」は、どれもカプカプーズ(メンバーの通称)のザツゼンさをそのままに地域の方たちとカプカプーズの関係をつくるための手立てなんです。

鈴木さんは、小さいころに父親から「はたらくとは、『はた=傍』が『らく=楽』になることだ」と言われたと話します。この「楽」とは、経済的な意味に限らず、生きづらさやしんどさの対義語でもあります。そうしたつらさは、障害の有無に関わらず、どんな人のなかにもあるもの。誰もが生きづらさを緩和できる社会を作るうえでは、「マイノリティ性は自分のなかにもある」という認識をみんなが持つことが重要だと鈴木さんは言います。

福祉の世界では、障害を個人の属性に帰属させる「医学モデル」と、その個人と社会の関係性のなかにこそ障害を見る「社会モデル」という、二つの障害の考え方があります。後者に関心を持ちつつ、一方で鈴木さんは、「社会」という括りは大きすぎて「社会のせいだ」とか他人事みたいになってしまいがちだと語り、あくまでも「社会の一員である自分」という認識から、自分も「障害」がある関係性を変えていけるのだと自覚することが大切だと話します。

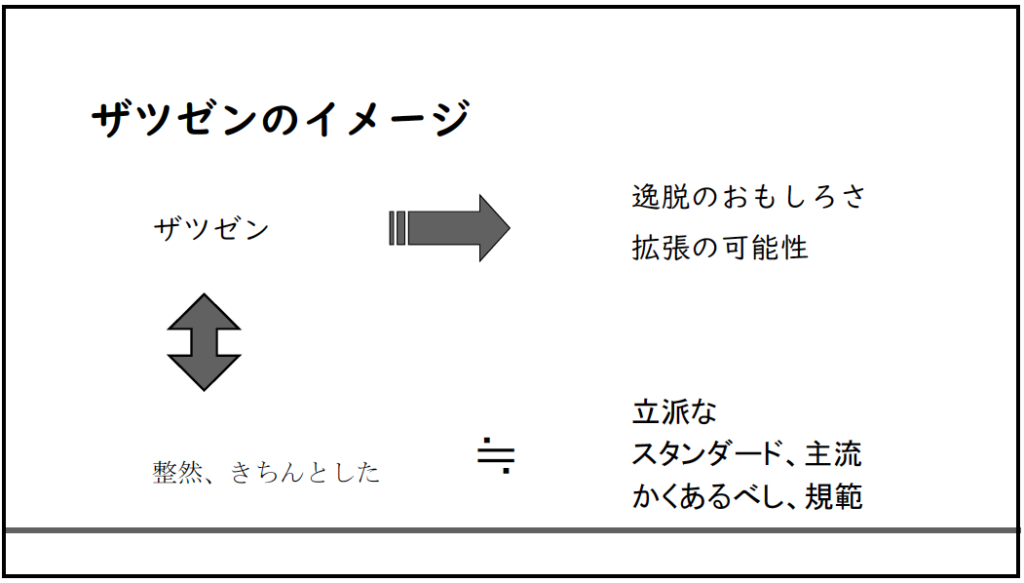

それを実践する上で「カプカプ」が大事にするのが、さきほどの「ザツゼン(雑然)」という考え方です。これは「整然」、つまり「立派」で「きちんとした」、または「かくあるべし」という規範に基づく価値観と対照を成すものであり、逸脱や価値観の拡張を面白がる態度を指します。「整然さ」を求める社会の圧迫感は、障害の無い人をも苦しめています。

こうした考え方を軸に、「カプカプ」では、画家で絵本作家のミロコマチコさん、体奏家・ダンサーの新井英夫さんが主宰する「新井一座」、文化活動家のアサダワタルさんを招いたワークショップも開いています。そこに共通するのは、「わからなさを楽しむ態度」や「メンバーの能力を引き出すのではなく、邪魔せず殺さない態度」であると言う鈴木さん。

鈴木:これらのワークショップで重要なのは、それを通じて、スタッフの面白がる力が育てられることです。何をやっても否定されない安心感がカプカプを満たしていく。そんな取り組みを通じて、違いをきちんと肯定できる場を築いていきたいと思っています。

■ドヤ街に生まれた、「安心して表現できる場所」

続いて登壇した詩人の上田假奈代さんは、大阪の釜ヶ崎で「こえとことばとこころの部屋 cocoroom」というスペースを運営しています。釜ヶ崎は、戦後、労働者が仕事を求めて集まる「寄せ場」として発展。しかし、暴力事件や警察への暴動などが頻繁に起きるようになると、次第に「行ってはいけない場所」と囁かれるようになりました。

現在この地区では、0.62平方キロメートルに2万人以上が生活しています。そのうち生活保護受給者は約8千人、路上で暮らす人も約400人います。上田さんは、その過酷な現実に対して芸術ができることはないかとの思いから、2003年より釜ヶ崎に関わり始めました。

上田:もちろん、芸術には何もできないかもしれない。それでも「やってみよう」と思ったのは、一度、釜ヶ崎を訪れたとき、リアカーに段ボールを積んだおじさんが吹くハーモニカの音色がとても美しく、心を奪われた経験があったからです。

同時に、そこには詩人の仕事を作りたいという個人的な野心もあったと上田さん。そんな上田さんが、表現を志す地元の若者たちと一緒に始めたのが「喫茶店の『フリ』」。「つまり、お茶をしに入ったら、自然と何かの表現に触れてしまう場を作ったんです」。行政からの支援は家賃や光熱費のみなので、ここにはスタッフの日銭を稼ぐ狙いもありました。上田さんはそこでスタッフやお客さんから聞く生の声を、活動に反映していきました。

特に印象的だったのは次のエピソード。2008年頃、アンドウさんという「厄介なおじさん」が頻繁に店を訪れるようになりました。彼は声をかけても決して活動に参加しません。しかし一年半後、ふと「手紙を書く会」に参加。そこでわかったのは、アンドウさんが字が書けないことでした。上田さんは、ここで彼が参加を拒んできた理由を理解し、同時に「一年半の間に、この場所の人は決して自分を馬鹿にしないと感じてくれたんだ、と。安心できる場があって人は初めて表現ができることを、アンドウさんに教えてもらった」と話します。

ほかにも、路上生活者におにぎりを配る「夜回り」や、持ち込まれる多様な悩みを専門家とつなげる「まちかど保健室」などの活動を展開。前者は「ホームレス支援」と呼ばれる活動にも見えますが、あくまでも配りながら感じた心の動きを話し合う活動であると上田さんは言います。そして、2012年にはまちを大学に見立てるプロジェクト、「釜ヶ崎芸術大学」を開始。詩、ダンス、オペラなど、年間約100本の講座を開催しています。

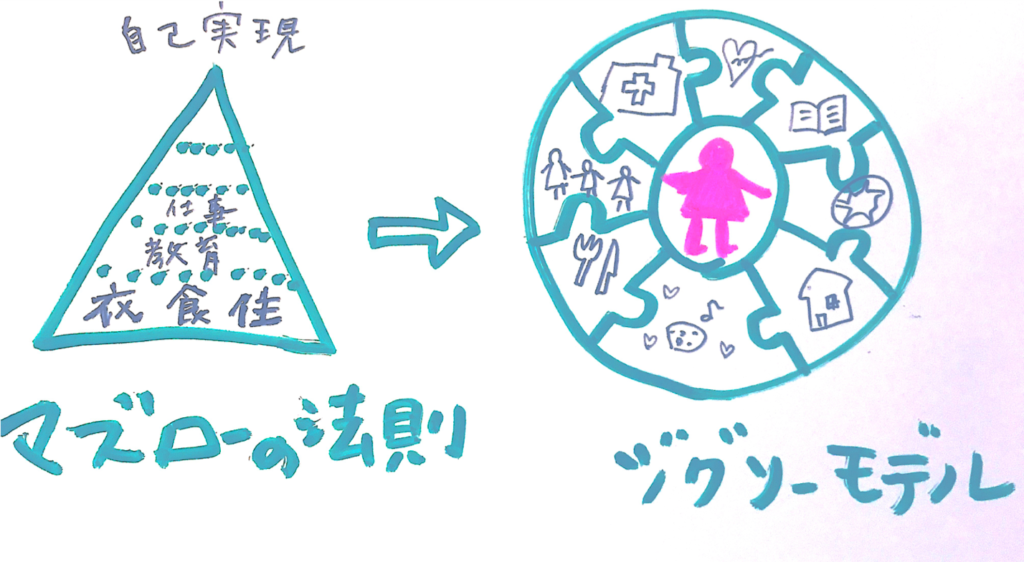

ホームレス支援の世界では、生きるうえで重要な要素として、ピラミッドの一番下に「衣食住」を、頂点に「自己実現」を置く「マズローの法則」というモデルがたびたび語られてきました。ただ、上田さんはこれを現実に即さないと語り、「その人」を中心にさまざまな要素が複雑に絡む「ジグソーモデル」という考え方が重要だと話します。

また、上田さんが強調したのは「『問題解決』ちゃうねん!」ということ。自分の人生を「問題」と言われて、良い気分がする人はいません。そうではなく、その人の面白いところに着目し、みんなで関わり合って楽しむことから「cocoroom」の活動は開かれていると上田さんは言います。

2014年の「ヨコハマ・トリエンナーレ」参加を機に、その取り組みは地域や福祉だけでなく、アート界からも注目されるようになりました。しかし、地域の高齢化など、抱える問題はなお増えています。こうした課題に取り組むため、2016年には宿泊業を開始。昨年は、井戸掘りに挑戦しました。

上田:3年前、ペシャワール会の中村哲さんと井戸を掘っていた友人と話したのは、持続可能性についてのことでした。なぜか「井戸掘り」が頭から離れず、「おっちゃん」たちを先生に、彼らの持つ経験をみんなで学び、実際に井戸を掘る釜芸の講座を企画しました。高齢化で釜ヶ崎のお年寄りが亡くなり、観光客などが泊まるホテルが増えたという話を聞いた関西の人たちから「まちが綺麗になってよかったね」という声が多く聞かれるようになりました。でも、そのことばで、釜ヶ崎の問題に蓋がされてしまうのは違うのではないか。おっちゃんたちのなかには、土工や堀方だった人、温泉堀りや左官屋だった人、各地を渡り歩いてきた土木従事者だった人も多くいる。土木は彼らの真骨頂なんです。「土を掘る」「岩を粉砕する」「木のパイプで地下と地上をつなぐ」といった作業をみんなで行うなかで、周囲の人が彼らから生きる知恵や技術を学ぶことのできる場を作ろうとしました。

■現実の見方を変え、足場を崩す、言葉の力

前半と後半の間には、ドラァグクィーンのマダム ボンジュール・ジャンジさんによる特別パフォーマンスを披露。ジャンジさんは、新宿二丁目でHIVなどの情報を提供する「コミュニティセンターakta」のセンター長を務めています。ラップを歌いながら登場し、活動の紹介を終えると、最後にトッド・バールの絵本『It’s Okay to Be Different』を朗読。人間や動物がそれぞれの個性を挙げ、「〇〇でもOK」と繰り返していく同作。ジャンジさんの呼びかけで会場からも「OK!」の声が飛び、明るい空気に包まれました。

さて、後半戦。ここからは前半のゲストに、モデレーターとして批評家でアーティストの藤原ちからさん、TURN監修者の日比野克彦も加わり、クロストークを行いました。

ゲストの話を聞くなかで、お二人がともに「喫茶店」という言葉を使い、しかしその意味を微妙にずらしながら場を周囲に開いていること、つまり、「見立て」を使っていることが印象的だったと日比野。藤原さんも、それを「演出」という言葉で表現しました。

これに対して、「自分の周りには表現好きが多いが、あえて得意分野じゃないフリをすることで、いろんな人がうっかり関わってくれる」と上田さん。また、その「うっかり」な交流からは、設立当初の「cocoroom」が「ニート」という言葉が広く認知される以前からその当事者と関わってきたように、社会問題になる前の先端的な課題が見えると言います。

鈴木さんも、場の名付け方の重要性を指摘。同時に、「リサイクルバザーなどを通して自分たちから店を半歩出ることで、徐々に場が開かれてきた」と語ります。

非常に印象的だったのは、お二人が言葉の担い手として活動を語った場面でした。

演劇の批評家でもある鈴木さんは、批評を書く際にも「結局、その作品が何を伝えているのかという正解はわからない。どう読むかの見立てはこちらに委ねられていて、それは言葉での意思疎通が苦手なうちのメンバーに触れる経験と重なる」と話します。しかし、優れた批評がそうであるように、見立ては「何でもアリ」ではなく、その根拠が現実のなかにあることが必要です。

鈴木:自分の場合、書かないと消えてしまうと思うから批評を書いています。カプカプのメンバーのような人も、下手をすると社会的に存在が否定される傾向がある。でも、差別意識を持つ人に理屈を言っても通じないから、見立てを通して「愉快でしょう」と問いかけている。現実に言葉を足して、見え方を変えようとしているんです。

上田さんも、詩人として釜ヶ崎の人たちに大きな刺激を受けていると話します。

上田:釜ヶ崎のおっちゃんたちは、一見、表現とは無縁に見える。でも、私は彼らの歩みに芸術の源泉のようなものを感じるんです。彼らの面白い言葉の使い方は、「自分もいつかそんな言葉を」と思わせる力がある。でも、説明ではなかなか伝わらないから、ワークショップなどでそれを「面白いこと」「楽しいこと」に変えて伝えています。

クロストークの後半では、未知の領域との接点についても語られました。従来は、一人の演出家やアーティストがその場をコントロールすることが多かったのに対し、「お二人の活動には求心力はあるけれど、コントロールとは違うものを感じる」と藤原さん。

これに対して鈴木さんは、「効率的にやろうと思えば、喫茶店なんかやらずに場を閉じた方がよほどいい。でも、開くことで関わる対象が何十倍にもなった」と話します。

鈴木:そのなかで、何かがつながったらいい。関わろうとせずに一方的にメンバーを嗤うとき(または笑ってはいけないと決めつけたとき)、その人たちの足場は崩れません。でも、一緒になって笑うことができたら、きっと彼らの足場は崩れて、その人の価値観は拡張している。その感覚のことを、「アート」というのではないかと思います。

また、ワークショップでも「正解」は設けないという鈴木さん。日比野は、日本では「教える/教えられる」という一方向的な関係性に慣らされていると語り、「だけど、店の前に商品を広げてみたり、うるさいと言われたら閉じてみたり、そういう双方向的な関係性の方が本当に生きていく上で必要なやりとりだと思う」と話します。

上田さんも、釜ヶ崎ではときに暴力事件もあることを挙げ、「多様性と言うと居心地はいいけれど、本当の多様性は心地よい相手だけでは生まれない」と指摘。そのうえで自分の活動では、「そんな相手といかに出会い直すのか。『困った人』という印象を超え、別の見立てや方法を通して、言葉を模索することを繰り返している気がする」と語りました。

上田:いろんな人に出会うと、世界にはグラデーションがあると感じます。その意味では身内で閉じた方が楽だけれど、未知の世界との行き来を諦めてはいけない。この行き来を続けていく態度は、何かを言葉にすることと似ています。何かを言葉にしようとすると、できない部分が浮き彫りになってイライラもする。だけど、いったん形にすることで言葉は新しい空気に触れて、更新されていく。そのことを諦めてはいけないと思います。

■福祉の範疇の更新と、方法の多様化という課題

こうして3時間におよぶイベントは終了。その後、ゲストのお二人に感想を伺いました。

クロストークの最後で、「個人の場所は限られているけど、目の前の個人を諦めない場所が全国に点在していければ、世界が変わると思う」と話していた鈴木さん。以前から付き合いのあった上田さんの話をあらためて聞き、「上田さんのような人がどこかで頑張っていると思うと、自分がズルしたくなったときに勇気づけられる」と感じたと言います。

同時に、「自分たちは福祉の助成を受けているけれども、上田さんのところは受けていないから余計に大変だと思う。本来は、まだ余裕のある自分たちがもっと果敢にやらなければいけないと思った」とも語ります。

従来の福祉の範疇をめぐるこの話題は、上田さんからも挙がりました。釜ヶ崎には、路上生活者や失踪者、あるいは刑務所から出てきた人たちもいます。「福祉の人の意識がこうした人たちにまで及んでいるかというと、そうとも言えない」と上田さん。「私はその意識の引き延ばしをしたいのかもしれないと、今日あらためて思いました」。

また、クロストークのテーマだった「言葉」についての言及も。鈴木さんは、「自分は言葉をできるだけ使うけど、同時に言葉は危ういもの」と言います。「言葉でコミュニケーションできない人に対して、話が通じないと決めつけたら可能性が閉ざされてしまう。ノンバーバルな方法もできるだけ身に着けたい。方法は多様な方がいいと思っています」。

上田さんは、「言葉は金太郎飴のようなもの」と話します。「現実を言葉で切ると、その瞬間ごとに微妙に違う顔が出てくる。だから言葉にすることは怖いんだけど、それでも潔く断面を作ることで、現実が空気に触れ、滲みが生まれたり、発見があったりする。周囲の人たちとの関係性を更新していくうえも、言葉のその性質は重要だと思っています」。

「TURN」では、今年夏に複数の会場で「TURNフェス2020」を開催予定。ミーティングの最後には、2020年に向けた新しいロゴも初披露となりました。

TURNフェス2020の詳細については、当サイトにて順次お知らせします。お楽しみに!

執筆:杉原環樹

撮影:鈴木竜一朗