さまざまなゲストとともに、人がそれぞれに持っている「違い」が生み出す交流や表現の可能性を話してきたトークイベント「TURNミーティング」。その第11回を9月19日(土)、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、はじめてオンラインで開催しました。

人が身近な距離で関わること自体に、これまでとは異なる意識や行動が求められるようになったコロナ禍の現在。今回のイベントでは、「出会い方とコミュニケーションのいろいろ ~様々な手法やツールを通して考える~」をテーマに、オンライン配信など新しい技術も活用しながら、人が自分とは違う背景を持つ人とコミュニケーションすることの意義について考える場をつくりました。

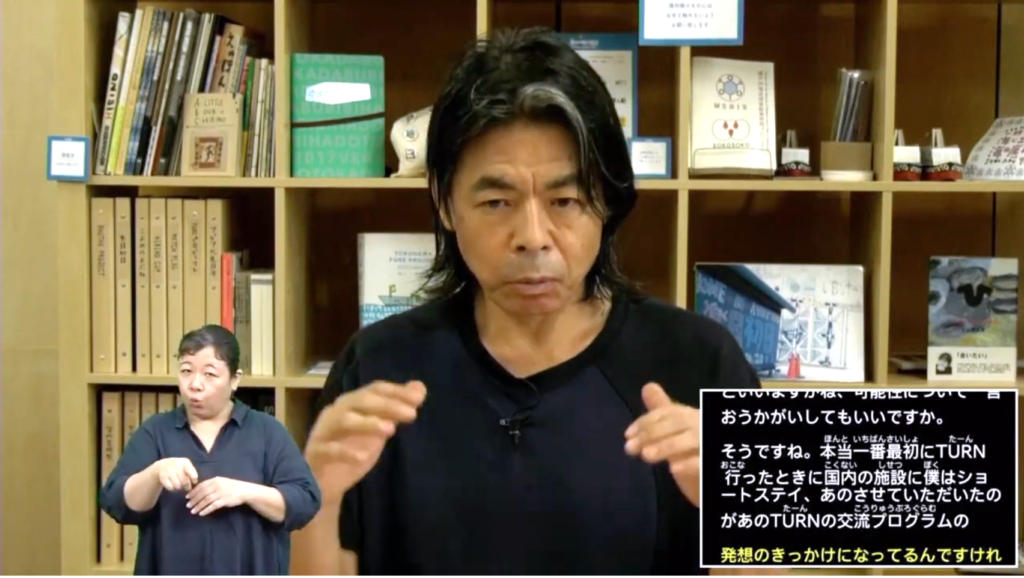

ゲストは、盲ろう者のコミュニケーション方法や、ICT(情報通信技術)を用いた支援について研究する森敦史さん。自身も、生まれたときから目が見えず、耳が聞こえない先天性盲ろう者として生きてきた森さんは、触手話など多様な方法を通して世界を知り、他者と対話を重ねてきました。イベントでは、森さんとは初対面となるTURN監修者の日比野克彦が、対話と粘土の造形を通して、お互いの世界観の交換を試みました。

いくつも「距離」を超えた交流の先に広がる風景とは? 当日の様子をレポートします。

■いくつもの「言語」を、オンラインで届ける

新しい感染症の登場は、「交流」をテーマとするTURNの活動にも、多くの課題を突きつけています。交流先施設との関わりには変化が求められ、例年、たくさんの参加者が集まり賑やかに行われる「TURNフェス」も、今夏の開催を中止に。そうしたなか、いままで年に1〜2冊を刊行してきた「TURNジャーナル」を今年度は季刊とするなど、新たな試みを行っています。オンラインで行った今回のミーティングも、そんな挑戦のひとつです。

9月19日(土)正午、配信場所となる3331 Arts Chiyodaの「ROOM302」には普段と違う光景がありました。いつもはガランとした空間には、技術スタッフとカメラや機材、ケーブルが。14時からの本番に向け、リハーサル前の最終段階で、空気もどこか張り詰めていました。

TURNミーティングのオンライン化が、ほかの多くの配信イベントと異なるのは、参加者や視聴者の多様な立場の方に届けられるよう、いくつもの「言語」で配信したことです。

会場を見回すと、正面には司会のライラ・カセムが、後方の窓際にはゲストの森敦史さんと触手話通訳者2名が、その横には現場の様子を声で「実況」するバリアフリー活弁士の檀鼓太郎さんが、廊下側には手話通訳者4名がいました。この手話通訳も、今回は、耳の聞こえる通訳者がまず出演者の声を手話に変換し、対面した耳が聞こえない「手話ナビゲーター」がそれをもう一度手話に変換して、映像に乗せるという方法で行われました。これは、「ろう者の顔の表情や口の動きが、手話に豊かなニュアンスを加え、より伝わりやすくなる」という、通訳者のみなさんのアイデアから生まれたものです。

さらに配信上の画面では、現場の声がリアルタイムで表示されます。

多くの言語が、ひとつの空間を飛び交い、ひとつの画面に収まる。また、監修者の日比野も、同じ建物の別室からの参加となります。いくつもの見えないコミュニケーションの糸をつなぐために、台本が用意され、リハーサルでは本番の流れを一通り確認しました。この「事前」の緊張感は、過去のミーティングで感じたことがないものでした。

■「クラス替え」にも似たワクワク感

14時、いよいよ配信がスタート。前半の第一部では、日比野と、TURNプロジェクトディレクターの森司が、「TURN」という言葉に込めた思いや、夏に開催された「TURN on the EARTH ~わたしはちきゅうのこだま~」展の様子などについて話しました。

東京藝術大学大学美術館で開催された「TURN on the EARTH」展は、海外でTURNを展開してきた10組のアーティストの作品を紹介した展覧会です。各作家のセクションが巨大で透明な布によってゆるやかに分けられ、また、会場に入る際に渡されたタブレットをQRコード状のものに向けると、「こだま」のような音響とともに、作品の背景を説明するテキストや交流の様子を映した映像などが見られる仕掛けがありました。

この設えについて日比野は、「交流先での出来事を、どのように美術館という場所に落とし込むのかがポイントでした。情報を取り出すごとにタブレットから会場に流れる音は、見ている人たちも情報発信の担い手になるような仕組みとして考えました」と語りました。

いまでは海外にも展開するTURNですが、いわゆる「アール・ブリュット」など既成の枠組みとは異なるコンセプトにたどり着くには、さまざまな試行錯誤がありました。大きな契機となったのは、「人がはじめからもっている力」という日比野のふとした言葉だったと、森司は振り返ります。日比野のこの言葉の背景には、現在のTURNの前身となる活動の一環で、重度の知的障害者が暮らす入所施設「みずのき美術館」などに滞在した経験があった、と日比野は言います。

「最初は施設の利用者の人たちとコミュニケーションが取れませんでした。でも、数日を過ごしていると徐々にその人らしさが見えてくる。また、施設でものをつくる現場を見せてもらい、絵を描くこととは?人それぞれの差異とは?といろんなことを考えました。そこから、障害の有無に関係なく、個人のベースにあるものを軸にした交流ということを考えたんです」。

森司は、「施設で日比野さんが感じたその衝撃は、昨年の『TURNフェス5』で私が初めて森敦史さんと接したときに受けた衝撃に通じるものがあると思う」と話します。ルーテル学院大学でファンタジーを学び、現在は盲ろう者の意思疎通の方法について研究しながら、後進の盲ろう児の支援にも関わっている森敦史さん。画面では、参加者としてフェスに訪れた森さんが、触手話を通じて会場を楽しんでいる様子や、サルサを踊る様子が写真で紹介されました。

これを見て、今日が初対面となる日比野は、「すごく楽しみ。TURNを始めたときも交流先に行ったときもそうだったけど、人は知らないところに行くとき、自分はどうなるんだろうというドキドキや不安と同時に、ワクワクする気持ちも持つ。その気持ちから、少しずつ自分の世界観は広がっていく。今日の出会いも、そういうものになる気がする。小さい頃で言えば、クラス替えのワクワクに似ているかもしれないですね」と語りました。

■絵本と音声ガイドの楽しいコラボレーション

第一部と第二部のあいだには、場を明るく和らげるような、ドラァグクイーンのマダム ボンジュール・ジャンジさんによるパフォーマンスがありました。音楽に合わせ、派手な衣装で踊りながら登場したジャンジさん。トッド・パールさんの絵本『IT’S OKAY TO BE DIFFERENT』(出版:LITTLE BROWN AND COMPANY 日本語訳:DQSH東京)の朗読が披露されました。

子供やいろんな動物が次々に登場し、自分の身体の特徴や性格に触れながら、「歯が抜けちゃっててもOK!」と、明るく自分を肯定するこの絵本。ジャンジさんの「OK!」の掛け声に、会場にいる人たちも親指と人差し指を丸めて「OK!」と声を上げました。

ここで興味深かったのは、ジャンジさんと、視覚障害者に向けて音声で情報を届けるバリアフリー活弁士の檀鼓太郎さんの掛け合いです。ジャンジさんがウサギの絵を見せ、「耳がおっきくてもOK!」と声を発すると、檀さんが、「ウサギさんの耳、長すぎて画面に収まりません!」と、卓球の打ち返しのようにテンポよくユーモアを交えて絵を補足していきます。ここには、「視覚障害者のため」という機能を超えた、絵本の読み聞かせによるパフォーマンスと音声ガイドの即興的で、楽しいコラボレーションがありました。

朗読を終えたジャンジさんが、「世界にはいま77億人の人がいるんだって。でも、自分はそのなかでたった一人。すごくない?そんな自分をハグしてみよう!」と語りかけると、他の出演者も自分の身体を抱きしめました。

森敦史さんも触手話を通して「OK!」と手を上げたり、自分をハグしたりと、パフォーマンスを楽しんでいる様子でした。

■盲ろう者にとって、「触れないもの」とは何か?

第二部では、ゲストの森敦史さんと日比野の対談を行いました。森さんの母語は、通訳者の手話の動きを、その手の上に自分の手を重ねることで読む触手話です。日比野の声を通訳者が森さんに伝え、森さんの手話を通訳者が音声化することで対話は進められていきます。

まずは互いに自己紹介。日比野が「僕は岐阜出身です」と語りかけると、森さんも「僕も岐阜です」と返します。そのやりとりは、多くの人から見ればゆったりとした言葉数の少ないものですが、盲ろう者との触手話を通したコミュニケーションを初めて目の当たりにすると、不思議な驚きがありました。

話題はすぐに故郷から触手話に移りました。日比野から「どのようにして触手話を覚えたのか」と聞かれると、森さんは「手話はサインやジェスチャーに近い。たとえば、『食べる』という手話も食事の動作を手で表します。子供の頃、簡単なサインを覚えて、そこから徐々に手話を覚えました。日常生活の行動や触るもの、これから寝るのなら、同時に『寝る』という手話も覚えるというように、生活の体験と合わせて手話を覚える。健常者は耳から入る言葉を覚えますが、僕は周りの人が手話で語りかけてくれ、それをまねる形で覚えました」と話しました。

森さんの世界の認識において、「触る」という行為は非常に大きな比重を占めています。触手話のコミュニケーションで不自由さを感じる点を聞かれると、「触れないものや抽象的な概念を理解すること」と森さん。「神様」や「世界」という概念も難しかったものの、多くの人と話しながら徐々に理解することができたとのこと。ただ、「本当」と「嘘」の区別は困難だと続けます。森さんは、大学で「盲ろう者がファンタジーを理解するまでの過程」について研究しましたが、視覚によってこの世界にあるものと無いものを経験的に知っている健常者と違い、「おとぎ話も本当の話として捉えてしまう」と語ります。

印象的だったのは、「触れず、理解できないものは存在しないことになる?」という日比野の質問に対して、森さんが「そうですね。ある意味で、触れないものや体験できないことは、盲ろう者にとっては『無い』という状態になると思います」と断言したことです。この返答に、日比野は強く関心を引かれたようでした。というのも、日比野自身は絵を描く際、「こういうものを描きたい」というボヤっとしたイメージ、つまり、まだこの世に存在していない、触れられない感覚を頼りに描くことがあるからとのこと。

「森さんも、触れないものを触れるものにしていくことができるんじゃないかという気もする」と日比野から振られると、森さんは、「難しいですが、触ったことがあるものから、おとぎ話のようなものを空想することはできるかもしれません。こういうものがあったらいいのに、こういうかたちがあったらいいのにということは、体験や触ってきたものからイメージしたり、つくったりすることはできると思います」と答えました。

■「感じるもの」が、その人の存在を支える

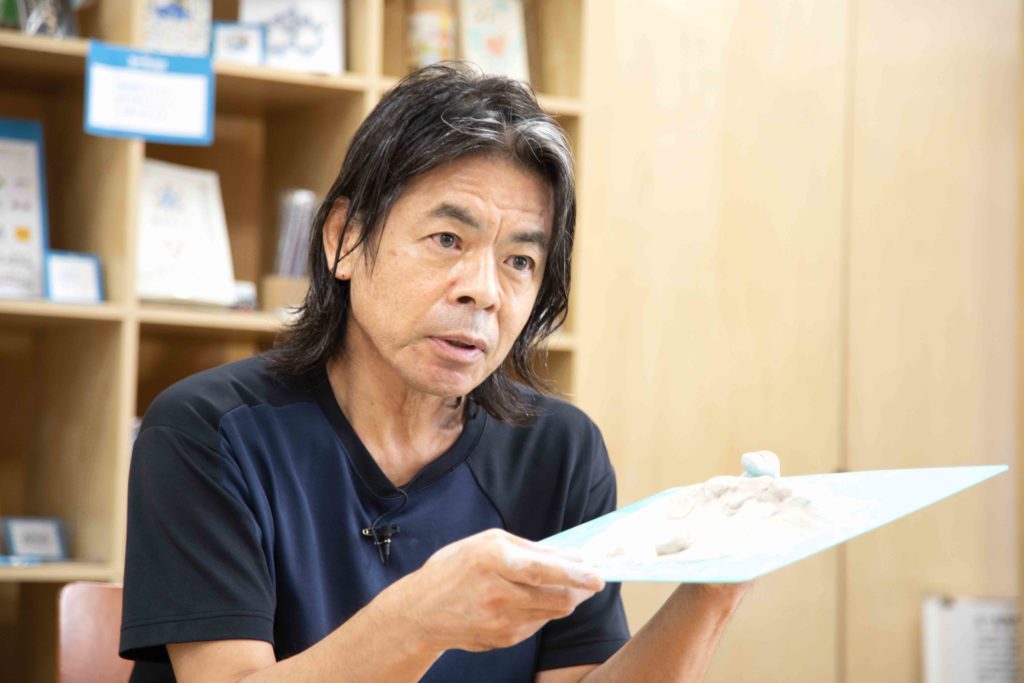

そのやりとりのあと、対談の後半では、「触れないものをひとつの形にすることを一緒にしてみませんか?」という日比野の誘いで、用意された粘土をお互いにいじってみる時間が設けられました。お題は二人の共通点でもある岐阜、つまり「故郷」のイメージです。

別室にいる二人は、黙々と手を動かしていきます。

森さんはまず粘土を帯状にし、手前側を平らにしたうえで、ちぎった粒をその上に乗せていきました。一方の日比野は、手元ではなく宙を眺めながら形をつくっていきます。5分ほどで作業は終了。森さんは、絵具のパレットのような平面の上に粘土の玉が5個乗ったもの、日比野は、大きな円のようなものをつくりました。

どんなことをイメージしてつくったかと聞かれると、森さんは、「海をイメージしました。岐阜は海がないので、小さいときに他の県の海に行ったときのことを思い出しました。小さな粒は貝殻や船とか。すべて触ったものから海のイメージを表しました」と答えました。その平面が少し傾斜しているのは、「浜辺は少し傾いている」から。短い時間でつくられたものですが、そこには森さんが触覚を通して感じてきた世界の像がしっかりと表現されていました。

反対に日比野は、具体的な場面を浮かべながらも、それを再現するのではなく、そこに流れる空気のようなものを形にしたといいます。目の見える日比野が抽象的なイメージを、盲ろう者の森さんが海や海岸という具体的な場面を描いたという、この対照は印象的でした。

その後、「お互いのつくったものを触ってみよう」との日比野の提案で、それぞれの粘土がお互いの手元に届けられました。少し微笑みながら日比野の粘土を触った森さんから、「最初は池かと思ったけど、なんか違う。何を表したいかわかりませんでした(苦笑)。でも、何かを表したいという気持ちは伝わってきました」と聞くと、日比野は拍手。「何かを感じていることは確実だけど、それを具体的に人に伝えられるかは別の話。でも、何かを伝えたいと感じていること自体が、人の存在、価値があると思う。何かを伝えたいということが伝わったら十分です」と話しました。

日比野にとって、森さんが海をつくったことは印象的だったようです。以前、日比野は海から浜辺にかけて100メートルのロール紙を敷き、絵を描いてみたことがあります。そのとき難しかったのは、感覚が変わっていく波打ち際での制作でした。「波打ち際は多様なものがアクセスし、混じり合って、TURNしていく場所。森さんがつくった波打ち際の風景には、いろんなものを触り、いろんな人と触手話でコミュニケーションをしてきた森さんの体験を感じました」と語りました。

これまで船の話を聞いたり、海で足が届かない体験をすることで、「とても広い」という海のイメージをつくってきたという森さん。最後に日比野から、「今度は一緒に潜ってみませんか?」と誘われると、「海の深さや、海底がどんな風になっているのかを触れたら、海のイメージをさらに膨らませることができると思う。それをまた、粘土やほかの方法で表現できたらいいなと思いました」と答えました。これに日比野が、「今度は水のなかで会おう!」と応じ、二人の対談は終了しました。

■コミュニケーションのかたちを広げる

配信終了後の会場でも、森さんと日比野は海の話をしていました。これまで家族につれられて石川県や富山県の海に行ったことがあるそうです。これを聞いた日比野が、自身が瀬戸内海でプロジェクトを行っていることを話し、「その海に一緒に潜ろう」と誘うと、森さんからは「ぜひ」との返事が。海の存在が、二人のなかに新しい可能性を持った共通の場として立ち上がる様子が、そこにはありました。

初めての出会いとコミュニケーションを経た二人には、それぞれどんな思いが芽生えたのでしょうか。

森さんが感じたのは、やはり、「ファンタジーのような抽象的なことや、触った体験のないものを表すことの難しさ」だったといいます。一方、対談中には、その難しさを自分の問題としてだけでなく、関わる後進の盲ろう児たちが抱える困難として話し、そこにどんな新しい道をつくれるかという、教育的な視点からの発言もありました。今回のやりとりを受け、これから挑戦してみたいことを聞くと、「盲ろう児にどんな風にファンタジーや抽象的なものを理解させられるか。それを考え始めるきっかけとして、美術の授業の中で何らかの取り組みがあるといいのかなと感じました。そういうことも将来は考えていきたい」と答えてくれました。

日比野は、森さんの「触れないものは無いことになる」という言葉が心に残ったとのこと。視覚や聴覚を持ち、喋ることができる日比野自身は、言葉の手前の原型的なイメージに憧れ、それを探したいという衝動が作品制作の動機になってきたといいます。「盲ろうの人たちは、その言葉以前の領域で自由に泳ぎ回っているんじゃないかという勝手な期待があったけど、触れないものは無いと言い切られてしまった。でも、本当にそうなのかな? と思いたい自分がいる」。

そのうえで、「もしかしたら、そこにはまだ、僕らのいま持っているコミュニケーション方法だけでは届かない部分があるだけなのかもしれない」と日比野。森さんが盲ろう児に新しい感覚を伝えたいと思うように、たとえば「水のなかで会うことで、新しい回路を開くことができるかもしれない予感も感じた」と話します。それぞれの世界を行き来しながら対話したこの時間は、日比野にとっても未知の可能性に目を向ける契機となったようです。

ところで、終了後の会場では、また別の対話もありました。配信に関わったスタッフたちによる振り返りです。できる限りのアクセシビリティを確保しながら臨んだ、今回の初めてのオンライン配信。その裏にどんな工夫があったのか、どんな問題点や改善点があったのか、活発な意見交換が繰り広げられました。

たとえば、ジャンジさんの「ドラァグクイーン」という職業をどう手話で伝えるのか。これについては、事前に手話通訳者と相談して新しい手話を考えたといいます。バリアフリー活弁士の檀さんからは、配信前の待機画面にも音声があった方が、視覚で様子を感じられない視覚障害者は安心できるという提案もありました。ほかにも、UDトークの画面で音声ガイドの字幕をほかと色分けすることで、視覚障害者以外にもその解説の面白さを視覚的に体験できるという意見も上がりました。

期せずして訪れたコロナ禍におけるオンライン配信。そのなかで行われた工夫や、見つけられた発見の一つひとつが、また次の交流の場をかたちづくっていきます。今回の新たな形式によるTURNミーティングは、そのなかで語られた内容と同時に、その伝え方をめぐるメンバーの試行錯誤を通しても、多様なコミュケーションを考えさせる場になりました。

次回のTURNミーティングの開催については、決まり次第公式ウェブサイトにてお知らせします。お楽しみに!

執筆:杉原環樹

写真:鈴木竜一朗

関連記事