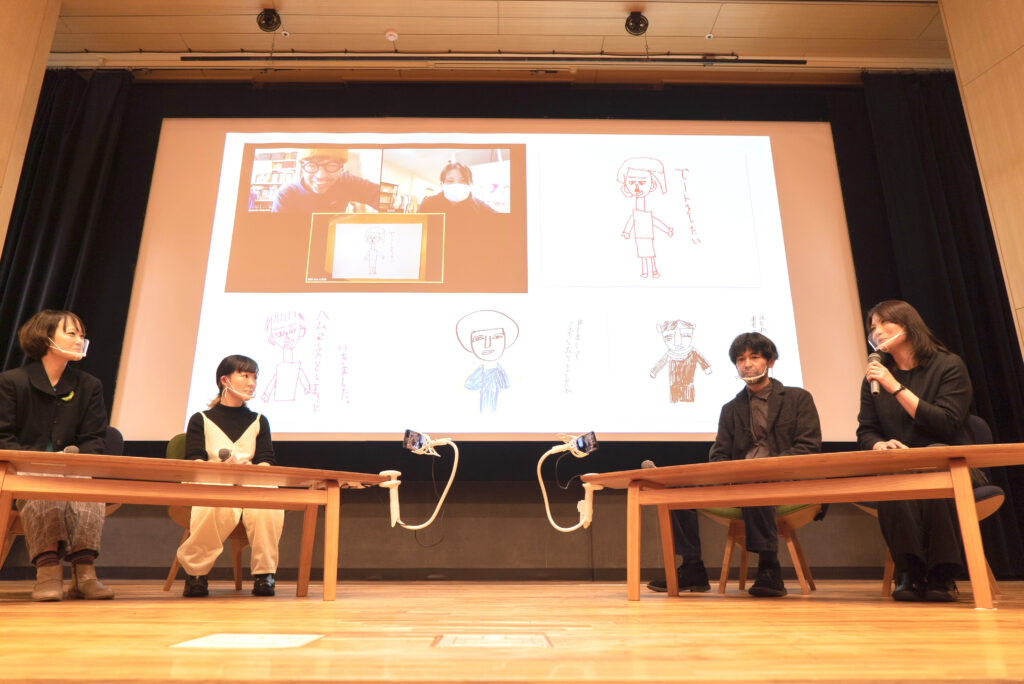

“違い”を超えた出会いで表現を生み出すアートプロジェクト「TURN」のトークシリーズ「TURNミーティング」。2017年に第1回を開催し、コロナ禍以降はオンライン配信を続けてきたこのイベントの最終回となる第15回を、2021年12月13日(月)、東京都美術館の講堂にて行いました。

2015年から活動を始めたTURNの節目となる今回は、「TURNの今とこれから」と題し、前半にこれまでTURNに関わったアーティストや施設スタッフが、後半にTURN監修者の日比野克彦らが登壇。活動を通じた思考を振り返りました。また、トークの合間には、音楽家の井川丹さんが作曲した《TURN NOTES》を上演しました。

施設と交流したアーティスト、アーティストを迎えた施設スタッフなど、一人ひとりの立場から感じたTURNの意義とはどのようなものだったのでしょうか? 「ひとがはじめからもっている力」を見つめ直そうという思いからスタートし、既存の「アート」の枠組みを問い直す機会ともなったTURNの7年間の活動から見えたものとは? 当日の模様をレポートします。

■ 「わからないけど、とりあえずやってみよう」

コロナ禍を受け、第11回以降はオンライン配信を行ってきた「TURNミーティング」。久しぶりの実空間での開催となる今回は、最終回ということもあり、どこか特別な空気の中で始まりました。

第1部では「TURNの交流からの気付き~多様性のある社会に向けて~」と題し、TURNの活動に関わってきた、アーティストと団体スタッフのペア3組が登場。モデレーターの岩中可南子(NPO法人Art’s Embrace)や畑まりあ(アーツカウンシル東京)と、TURNの経験から考えてきたことを語り合いました。アーティストと団体スタッフのペアリングは、日頃は交流相手として協働しているわけではなく、この日がひとつの出会いとなるよう、それぞれ異なるTURNのプロジェクトを行っている人同士の組み合わせで行いました。

最初のセッションは、アーティストの永岡大輔さんと板橋区立小茂根福祉園の職員・高田紀子さんが登壇しました。お二人の話からは、アーティストが福祉施設と関わるとき、あるいは逆に、福祉施設がアーティストを受け入れるときに生じる戸惑いや、その「距離」を登壇者たちがどのように扱ってきたのかという視点が感じられました。

たとえば永岡さんは、近年「はぁとぴあ原宿」で利用者とともに似顔絵を描くことを通じた交流を行ってきました。この活動の始まりについて永岡さんは、施設の利用者さんと街の中を散歩をした際、彼の挨拶に対して街の人から返事をもらえなかったという出来事があったと話します。返事が一つも返ってこないにも関わらず挨拶をし続ける光景を前にして、「すごく大切なことを学んだ」と永岡さん。そして、「街の人が挨拶を返したくないのならそれはそれで構わないのだと思いますが、返さないのは、関わり方が見つからないからではないか。施設の前で似顔絵を描くことを通してゆっくりと出会うことで、お互いの理解が進むのでは、と思いました」と活動の動機を説明しました。

一方、施設側のスタッフである高田さんにとっても、ただでさえ忙しい日々の中、アートという「よくわからないもの」を扱うTURNの活動を施設に馴染ませるのは容易なことでありませんでした。しかし、そんななかでもTURNの交流を続けられたのは、施設長や職員の「わからないけどやってみよう」という姿勢があったからだと振り返ります。「たしかにTURNの経験は言語化が難しいけど、とりあえずやってみよう、と。みんなに前向きな意志があったのが大きかったです」。最近では、毎年、施設利用者が年初に立てる目標で「TURNを頑張りたい」という声も出るようになり、施設全体としてTURNを続けたいという雰囲気が生まれているようです。

この話を聞いていた永岡さんも、TURNを外部の人に向けて説明することの難しさに共感します。しかし、にもかかわらず永岡さんは、最近、オンラインで実施している似顔絵のプロジェクトに友人をモデルとして招き、TURNの時間を共有しようとしているといいます。その理由を永岡さんは、「気がついたら自分なりのTURNの面白さなら伝えることができるようなっていた。プロジェクトはいつか終わるものかもしれないけれど、良い思い出はずっと残る。だから思い出してもらえるためにも、自分にとって大切なものや関係性をシェアすることが重要だと感じたんです」と説明。TURNという時間は、関係者たちにとって、自分の感じた「よくわからないもの」や「距離」を咀嚼し、それを人と共有するための時間でもあったようです。

■ アーティストがいることで、自己肯定感が高くなってきた

次のセッションでは、アーティストの丸山素直さんと、「気まぐれ八百屋だんだん(以下、だんだん)」店主の近藤博子さんが登場しました。

二人に共通するのは、子供たちと色々な活動を行ってきたことです。丸山さんは、2019年から阿佐ヶ谷にあるネパール政府公認の学校「エベレスト・インターナショナル・スクール・ジャパン」と交流を開始。他方、近藤さんの「だんだん」は、地域の子供にご飯を提供する「こども食堂」の先駆けとしても知られ、TURNでは先の永岡さんたちと、日常生活ではなかなか出会えないような大人をゲストに招いてお話を聞く「おとな図鑑」などの活動を行ってきました。二人の会話からは、アーティストという存在が子供たちの環境を揺さぶってきた様子が垣間見られました。

丸山さんは「エベレスト」に初めて訪れた際、ネパールの学校では音楽や美術の時間がないことに驚いたと話します。また、幼稚園で見学したアートの時間では、子供たちがみんな同じような絵を描いてしまい、個性の感じられにくいものになっているという現状に直面しました。

「でも、子供たち自身はとても元気なんです」と丸山さん。そこで、そのパワフルさがそのまま画面の中の表現として出てくるようにと、紙を折ったり切ったりして、偶然に生まれた形態から絵や物語を描いてもらうような時間をつくっていきました。これはある意味、普段自分の中にある「こうしておけばいい」や、「これ以上はやったらいけない」という固定的な枠組みを問い直すための仕掛けと言えます。

これと同じように、じつは近藤さんが永岡さんたちと「おとな図鑑」を始めた動機にも、子供の将来に関する学校の資料を見たときに感じた「もっと可能性があるんじゃないか」との思いがありました。子供たちに普段示されている、ステレオタイプな大人のイメージ。それに対して近藤さんは、「経済的な成功というだけではない、もっといろんな大人のあり方を知ってほしかった。限られたものしか見せないのは嫌だったんです」と語ります。

そんな近藤さんにとって、TURNで協働したアーティストという存在自体が、そうした普段の枠組みを広げてくれる存在だったようです。近藤さんはTURNの活動を、「アーティストがいることで、自分たちではできなかった挑戦ができた。子供たちが普段と違うことを体験でき、それを機に他の施設との繋がりができたのも良かった」と振り返りました。

丸山さんはTURN以外に、そうしたアートを通じた交流を「長野県立こども病院」でも行ってきました。重度の障害のある子供たちが通うこの病院を明るくしたいという依頼を受け、丸山さんは絵本の世界に飛び込んだような病棟をデザインし、例えばベッドで運ばれる子供のために天井に雲の形をした鏡を貼ったり、子供の目線で楽しめる玩具を壁に取り付けたりする活動を行ってきました。「先ほどの高田さんの『わからないけどやってみる』と同じように、その場で生まれたもの、その場にいる人と一緒につくることを大切にしてきました」と語る丸山さん。こうした活動も、子供たちの環境を従来の固定的なあり方からズラすものだと言えます。

このセッションの最後でとても興味深かったのは、近藤さんが、こうしたTURNの経験を経て「子供たちに自己肯定感が出てきた」と語ったこと。自分が知らず知らずに持ってしまっている世界への構え方が揺さぶられたときに感じる、ちょっとした解放感と自由の感覚。もしかするとTURNには、そんな瞬間がいくつもあったのかもしれません。

■ 目的のない予測不能性こそ、アートと関わる魅力

3組目は、アーティストの伊勢克也さんと、世田谷区にある就労支援施設「ハーモニー」の施設長である新澤克憲さんのペアです。2017年からTURNに参加し、杉並区にある高齢者のデイサービスセンター「西荻ふれあいの家(2021年6月までは「桃三ふれあいの家」)」で交流してきた伊勢さんと、2015年からTURNのアーティストと活動してきた新澤さん。二人の会話はまさに自由奔放! 予測できない展開を見せました。

じつはここまで、少し緊張感の漂っていた今回のTURNミーティング。そんな空気を一変させるかのように、伊勢さんは冒頭から、自身が大ファンという、新澤さんがハーモニーのメンバーらと組むアウトサイダー・フォーク・パンクバンド「ラブ・エロ・ピース」の話を熱く語ります。これはボーカルが電動車椅子で走り回ったり、他のメンバーは寝台車椅子の上で横になりながら演奏したり、誰かが勝手に人のアンプの音を上げたりしてしまう破天荒なバンドですが、「懐が広いので、誰が来ても何があっても大丈夫なんです」と新澤さん。そんな新澤さんやハーモニーの活動を、伊勢さんは「パンク」と表現します。

さらに二人は、会場にお客さんとして来ていたハーモニーのメンバーで詩人の益山弘太郎さんや、金原正海さんを突然壇上に呼び、その話を聞きました。金原さんがTURN LAND「かみまちハーモニーランド」の企画として行った、自身の妄想体験に基づく「水戸黄門殺害現場検証ツアー」の話に、会場は大盛り上がり。二人が当たり前に壇上に上がって話をする光景は、益山さんの語る「ハーモニーは安心して居られる場所」という言葉の意味を目の当たりにするようでした。

初めはTURNのことがよくわからず、「斜め」の角度から関わっていたという伊勢さん。しかしその活動は、いまから考えれば、「施設のスタッフの仕事へのモチベーションを少し上げたり、よそ者としてその場を無茶苦茶にして、何かを外にひらくことだったのでは」と振り返ります。そうしたアーティストとしての振る舞いは、このTURNミーティングの現場でも遺憾無く発揮されていたように感じます。

また興味深かったのは、伊勢さんが「アーティストも社会からわからないと言われがちな立場という意味で、障害のある人たちとつながる部分があるかもしれない」と語ったことでした。この話を受けた新澤さんは、福祉の現場には「やるべきこと」があるが、ハーモニーでやりたいのはその「正しい働き」をひっくり返すことだとし、アーティストにはそれを期待してきたと話します。「多くの人は目的を持って施設に来るけど、そういう人には飽き飽きしている。人生の重要な人との出会いなんて大体偶然なのに、目的意識はその機会を失わせる。アーティストは予測不能だからこそ、こちらの世界も広がるんです」。

一方で、この日、TURNに一番厳しい言葉を投げかけたのも新澤さんでした。新澤さんが指摘するのは、TURNの活動を一般参加者にも共有する「TURN LAND」のイベントとしての不自由な側面です。「TURN LANDでは、開催期日があらかじめ設定されていることもあり、自分も年ごとにイベントの体裁を整える『ちゃんとやりたくなる子ちゃん』になる落とし穴にハマってしまうこともありました」と新澤さん。「最低参加人数を設定することや、交流の形はこんな感じという固定観念、最後は明るく楽しい集合写真を撮ること、過剰にも思える安全管理など、それらが自分たちを不自由にしてしまったことを、TURNに関わったみなさんと共有しておきたい」と、未来に向けた思いを口にしました。こうした言葉をどのように受け止めるのか、それは個々のアーティストやスタッフに委ねられています。

■ TURNの言葉と、手話が魅せるパフォーマンス

3組の話を聞いたあと、後半のトークパートまでの間には《TURN NOTES》というパフォーマンスを上演。TURNの活動の中でふと語ったり書いたりした言葉を集めた冊子『TURN NOTE』の文章を、音楽家の井川丹さんが楽曲に構成、バリトンの田中俊太郎さんと声楽家の渡邉智美さんが歌や朗読で発声するものです。

*「TURNフェス6:オンラインプログラム」の《TURN NOTES》はこちら

TURN監修者の日比野克彦が2018年の「第4回TURNミーティング」で発言した「つないでいく言葉としてのTURN」という言葉が一音ずつ発音され、上演がスタート。その後、アーティストや手話通訳士、障害のある人など、さまざまな人の言葉が続きます。観客は事前に配布された台本を手に、それを聴きました。

『TURN NOTE』に掲載された言葉を「優しいだけでなく、ときに刺さるものがある、力を持った言葉」と感じていたという井川さん。あらためて空気中に発された言葉を耳にすると、TURNの中で人々が、簡単には咀嚼できない、しかし実感のこもった言葉を発してきたことが感じられました。

また、このパフォーマンスで歌い手の二人に負けない存在感を放っていたのが、舞台で手話を担った瀬戸口裕子さんです。手だけでなく、全身の身振りや表情も使いながら内容を伝える瀬戸口さんの動きは、三人目の演者そのものでした。同時に、そのしっかり準備された手話の表現には、コロナ禍にオンライン配信を行う中、手話や字幕など多様な伝達手段の共存を模索してきた、「TURNミーティング」の蓄積が感じられました。

■ 文化を通して障害を考える、TURNの可能性

後半のトークでは、日比野とTURNプロジェクトディレクター森司が登壇し、5年にわたる活動を振り返りました。

さまざまな人たちと出会い、集まり、ともに考え、その存在をひらくこと。TURNがやってきたそうした活動を日比野は、幼少期の遊びになぞらえて語ります。「小さいときも、誰とどう遊ぶのか、真剣に考えました。知らない人と会うとなぜ緊張するのか。人はなぜ新しいことをやりたくなるのか。TURNで実践したことも、実はそれと変わらないと思います」。

また、一般的な意味の「アート」と、「TURN」という言葉の違いについても言葉を交わしました。森は、TURNがそもそも、「ひとがはじめからもっている力」という日比野の言葉から始まったことを確認。「TURNはいわゆる『アート』らしい活動ではなく、まさに『TURN』という言葉があるから動いている」と話します。日比野はこれに、「アートというものを『人の生きる力』くらいまで広げてみたかったんです。島同士はバラバラに見えるけど、海底ではつながっている。その『基盤』を考えたかったんです」と返します。

こうした、文化や立場を超えて人が共有する感覚は、アーティストが国内外の交流先を訪れるときの鍵ともなりました。森はそうした数々の交流を目にし、「アーティストのコミュニケーション能力を感じた」と話します。それに対して日比野は、「近藤さんが子供たちの自己肯定感が高まったと話されていたけど、それはあると思う。アーティストはみんな、いろんなものに興味を持つ癖のある人たち。それが交流先の方にも楽しく感じられるのではないか」と語りました。

その後、話題は未来へ。今年度で節目を迎えたTURNは、来年以降、東京藝術大学でも活動を続けて行く予定です。そのイメージを問われると日比野は、従来の芸術大学の国際交流は、例えば陶芸家同士の技術交換のような専門性に基づくものだったことを指摘。これに対してTURNでは、先の人類の「基盤」の感覚を通して、社会課題を共通のテーマにしたより根源的な交流ができるはずだと語ります。また森は、TURNを通じて、東京都の文化事業の担い手も、例えば手話通訳士への眼差しなど、新たな視点を獲得できたのではないかと語り、それをTURNのレガシーとして今後に活かしていければと話しました。

最後に、二人はそれぞれの言葉でTURNの可能性を語りました。日比野は、この日の参加者の話を聞き、TURNの魅力の一つはそのわからなさであり、「わかろうするけどわからないことを引き受けながら交流することが大事」と感じたと言います。「アートはわからない。だから、こんなにもわかることを重視する社会で人を惹きつけるのだと思う。どんどん変化して決して捉えらないそんな場所を、今度も活動のフィールドにしていきたいです」。

一方、森はTURNを始めた頃、日比野が「福祉施設も含め、いろんな施設が文化施設になるといい」と話していたことを回顧。ある人の障害は個人の心身からではなく、社会的にもたらされるものとする障害の「社会モデル」に触れ、「文化という多様性の中で障害を考えられるのがTURNの可能性ではないか」と、その意義をあらためて強調しました。

■ カテゴリーを超えた、「その人」自身へのTURN

こうして2時間半に及ぶイベントは終了。その後の会場で、登壇者に感想を聞きました。そのTURNに対する思いに共通していたのは、わからなさや名付けられていないものへの関心や共感、そして、人を属性ではなく「個」として見る視点だったように感じます。

日比野はこの間の活動を振り返り、「5年も活動すれば、TURNがもっと大樹になってもいいのかもしれない。でも、僕らが目指したのはそんな表面的なことではなかったんです。むしろ今日は、そんな捉えどころのない試みが確実に根を張り、成長してきたことが感じられました。その根っこが、これからの個々の活動の土台になるはずです」と言います。

これに対して森は、俯瞰的な視点からTURNを総括。近代の「アート」がどんどん細分化されたのに対し、より根源的なものを目指すTURNの先にあるのは、何かと出会い、観察して、イメージする、そうした人の生きる力に関わる「図画工作的」な世界ではないかと語ります。「例えば永岡さんの似顔絵もそうですよね。こうした領域は『現代アート』では捉えられないけど、『TURN』という枠組みならばできる。そんな『アート』の社会的なポジショニングのデザインができたことが、TURNの大きな成果だと思います」。

既存の「アート」にこだわらない姿勢は、TURNミーティングで司会を務めたライラ・カセムにも共通します。カセムは、TURNではアートは目的ではなく、入口に過ぎないと言います。「普通、人々は肩書きや役割を通して出会うけど、その間にアートを置くとお互いの社会化されていない部分に出会える。TURNの交流でも、最初はそれぞれの立場で出会うけど、だんだん作家も施設の人もただの『その人』になって、お互いにとっての日常の人になる。つくるモノではなく、その変化を大事にしてきたのがTURNだと思います」。

この「個」への視点は、手話通訳士としてTURNに関わってきた瀬戸口さんの話からも感じられました。普段、多くの現場で手話通訳士は、「ただの情報的なインフラ」として扱われがちだと、瀬戸口さんは指摘します。「でも、TURNでは、私を一人の人間として見てもらえた。まず私がいて、その人がたまたま手話の人だったと。自己肯定感の話もありましたが、『私自身であっていいんだ』ということは、とても嬉しいことでした」。

筆者自身、TURNミーティングを定期的に取材する中で一番変わったのは、「障害のある人」や「手話の人」という大きなカテゴリーが解きほぐされ、そこに個別具体的な個人の世界や文化を感じる感覚を持てたことだったと思います。きっと、TURNに何かのかたちで関わったすべての人に、そうした自分なりの変化があったのではないでしょうか。

TURNの活動はひとまず区切りを迎えますが、日比野が言うように、ここで地下水脈のように張られた根っこは、それぞれの場所でまた新たな展開を見せていくでしょう。それぞれの経験を持って、ふたたび集まれる日が来ることを、強く望みたいと思います。

執筆:杉原環樹

撮影:鈴木竜一朗

関連記事